르 상티에 매뉴팩처.

블랑팡은 1735년 스위스 쥐라 산맥 지역 발레 드 주에 문을 열었다. 쿼츠 파동 때 위기를 겪었어도 이곳이 여전히 블랑팡의 고향이라는 데에는 변함이 없다. 1984년에 빌르레에서 르 브라쉬로 이사해 공방을 마련했고, 2010년에는 마침내 르 상티에의 프레데릭 피게를 인수해 2000년대부터 추진한 수직통합 생산 구조를 완성했다. 극단적으로 봤을 때 ‘공장’과 ‘공방’이라고 할 수 있을 정도로 분위기가 다른 두 곳이다. 현재 르 상티에 매뉴팩처에서는 R&D(연구개발) 부서를 중심으로 전반적인 부품 제작을 맡고 있고, 르 브라쉬 매뉴팩처에서는 하이엔드 워치메이킹과 메티에 다르 작업에 매진한다. 블랑팡은 설립한 지 가장 오래된 브랜드로서의 자부심을 드러내고, 성장을 거듭해온 르 상티에와 르 브라쉬 매뉴팩처의 진가를 알리고자 이번 투어를 계획했다. 흔한 일이 아니었기에 기대는 더욱 컸다.

엔지니어링의 첨병 르 상티에

프레드릭 피게 SA를 합병하며 R&D 부서를 비롯한 제작, 조립, 생산, 테스트 등 몇 개의 워크숍을 르 상티에 매뉴팩처에 재편했다. 워치메이커를 포함해 700여 명의 직원이 근무하며, 현대적인 장비와 엔지니어의 노하우가 최고의 시너지를 발휘하고 있다. 이번 르 상티에 매뉴팩처 투어도 여기에 초점을 맞추어 원재료가 가공과 성형을 거쳐 무브먼트 부품으로 만들어지는 과정 위주로 이루어졌다.

첫 번째로 방문한 공간에는 브라스나 스틸 원재료 두루마리를 보관한 곳이었다. 이 두루마리에 구멍을 뚫어 만든 원형 플레이트에 부품을 스탬핑하고 깎아낸다. 스탬핑이나 커팅에는 원하는 모양대로 잘라낼 수 있도록 끼워 쓰는 블록 형태의 툴이 필요하다. 하나의 툴(블록)은 한 부품만 만들 수 있다. 르 상티에 매뉴팩처는 부품별로 툴을 보유하고 있고, 필요하면 직접 만들어서 쓴다. 도서관의 서가처럼, 그런 툴만 보관하는 공간이 따로 있을 정도다. 더 이상 생산하지 않는 부품의 툴도 사후 서비스를 위해 모두 보관한다. 비용보다 브랜드의 전통을 중요하게 여기기 때문에 가능한 일이다. 부품을 가공할 때에는 CNC와 스탬핑 머신 둘 다 쓰는데, 결과물에 큰 차이는 없다고 한다. 다만 부품의 양과 종류에 따라 달라질 뿐이라고. 그렇게 만든 부품은 일일이 체크하고, 워치메이커가 한번 더 확인한다.

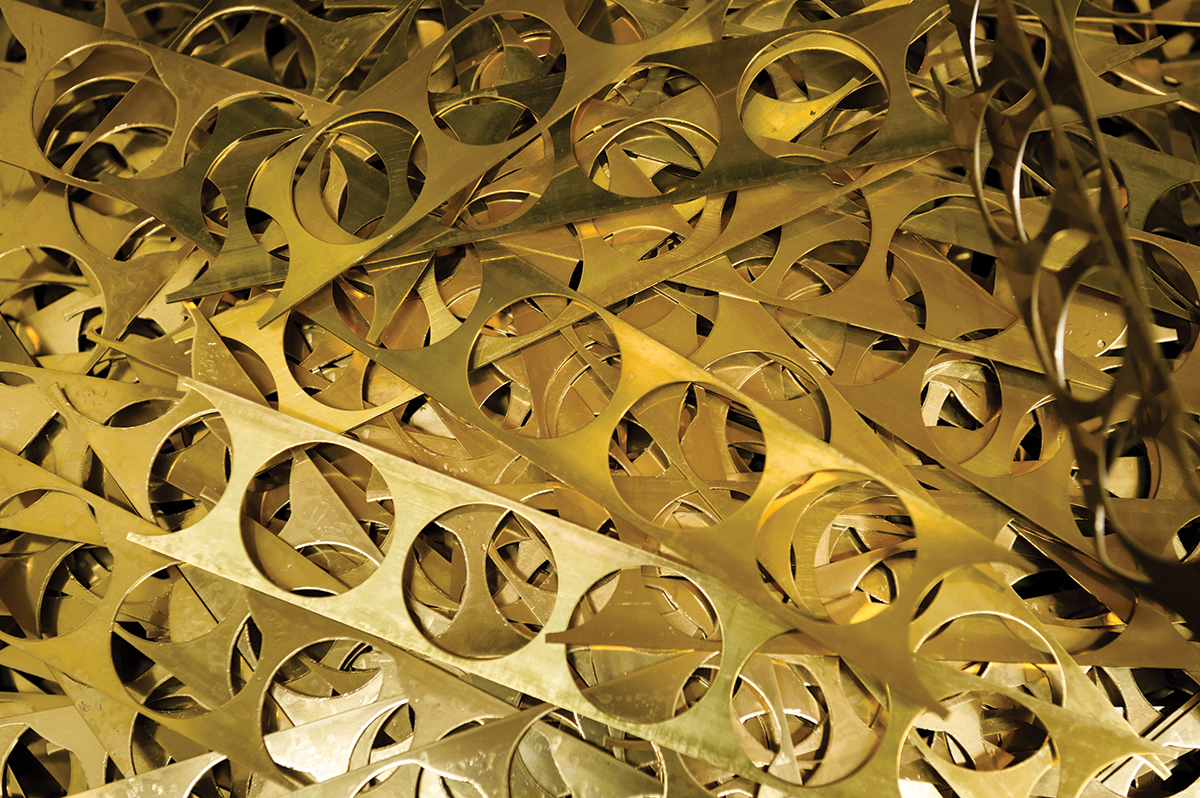

두루마리처럼 말려 있던 원재료에서 부품 가공을 위한 플레이트를 찍어낸 모습.

스탬핑 툴을 보관하는 선반. 다량의 스탬핑 툴을 보관하기 위해 도서관의 서가처럼 손잡이를 잡고 선반을 꺼내는 방식으로 설계했다. 한 방이 전부 이런 선반으로 가득하다.

다음 순서는 기계로 기본 틀을 새긴 플레이트를 다듬고 안정화시키는 공정이었다. 각종 부품이 안착할 곳을 파내느라 여러 가공을 거친 무브먼트 플레이트에는 금속 피로도가 쌓이기 마련이다. 초음파 오븐에서 안정화를 거치면 겉으로 보기엔 동일해도 금속의 안정도가 달라진다. 재미있게도 실제로 ‘굽는다(Cooking)’고 표현했다. 그 후 무브먼트 플레이트는 폴리싱과 클리닝 작업을 거쳐 조립 공정으로 향한다. 아쉽게도 르 상티에 매뉴팩처에서의 투어는 여기까지였다. 모든 공정을 보기에 시간은 한정적이고, 앞서 말한 것처럼 워치메이킹에서 가장 중요한 과정이자 르 상티에 매뉴팩처의 핵심 공정만을 강조하기 위해서다. 원재료가 부품 하나가 되기까지에도 수많은 장비와 인력이 필요하다는 점은 인상적이었다. VIP 고객도 이런 종류의 투어를 마치면 기계식 시계, 특히 블랑팡 시계가 고가인 이유를 납득한다고 한다.

피프티 패덤즈 바티스카프 모델을 조립하는 중이다.

피프티 패덤즈 바티스카프 모델을 조립하는 중이다.

르 브라쉬 매뉴팩처.

전통과 예술의 성지 ‘더 팜’

르 브라쉬 매뉴팩처는 르 상티에 매뉴팩처에서 멀리 떨어지지 않은 발레 드 주 남서부에 있다. 블랑팡은 1770년대부터 농장이었던 건물을 1984년에 공방으로 복원했다. 지금도 블랑팡에서는 이곳을 ‘더 팜(The Farm)’이라는 애칭으로 부른다. 하이테크 이미지가 강한 르 상티에 매뉴팩처와는 달리 르 브라쉬 매뉴팩처는 목가적인 건물의 모습과 어울리는 고전적이고 예술적인 워치메이킹 분야에 집중한다. 직원수도 르 상티에 매뉴팩처에 비해 현저히 적다. 약 50명이 데커레이션, 인그레이빙, 에나멜 페인팅 워크숍에 근무한다. 하지만 대부분이 장인이나 마스터 워치메이커다. 블랑팡은 무브먼트를 처음부터 끝까지 조립할 수 있는 마스터 워치메이커를 둔 몇 안 되는 브랜드 중 하나다. 르 브라쉬 매뉴팩처의 철칙도 ‘한 명의 워치메이커가 하나의 시계를 일년 동안 만든다’는 것이다. 르 브라쉬 매뉴팩처 투어의 첫 순서는 데커레이션 워크숍이었다. 블랙 폴리싱과 제네바 스트라이프 등 아름다움을 위한 피니싱을 하는 곳이다. 부품에 따라 다르지만 약 6시간에 걸쳐 3단계의 핸드 폴리싱을 거치면 까맣게 빛나는(블랙 폴리싱) 부품이 완성된다. 담당자는 폴리싱을 아예 하지 않은 부품, 어느 정도 폴리싱을 가한 부품, 그리고 폴리싱이 완벽히 끝난 부품을 비교해서 보여주기도 했다. 사진에서 보던 것과 달리 각자의 차이점을 정확하게 알 수 있었다.

100년이 넘은 건물을 복원한 공방답게 내부도 목가적이다.

앙글라주를 하는 모습.

인그레이빙과 에나멜 페인팅 워크숍에서는 각각의 장인이 직접 세공하는 모습도 볼 수 있었다. 섬세한 에나멜 페인팅 다이얼은 2주에서 두 달이 걸리는 세밀한 작업이다. 작년 바젤월드에서 시선을 사로잡은 빌르레 그랜드 데커레이션의 에델바이스 샹르베 에나멜 다이얼과 스위스 와이너리 풍경을 담은 에나멜 페인팅 다이얼 역시 이 워크숍에서 만든 것이다. 인상 깊은 점은 인그레이빙 워크숍에서도 예외가 아니었다. 인그레이빙 장인은 할아버지와 아버지의 대를 이어서 그 직업에 종사하고 있다. 지금은 중년인 그녀가 사용하는 도구들 역시 할아버지와 아버지로부터 물려받은 것이다. 블랑팡의 역사와 더불어, 장인을 대하는 자세를 새삼 느낄 수 있는 대목이었다.

대를 이어 인그레이빙에 종사하는 장인.

대를 이어 인그레이빙에 종사하는 장인.

하이엔드 워치메이킹 매뉴팩처답게 투르비용과 미니트 리피터 및 컴플리케이션 각각의 워크숍이 존재했다. 그곳이야말로 마스터 워치메이킹의 산실이라 할 수 있다. 마침 빌르레 컴플리트 캘린더를 조립하는 작업이 한창이었다. 투어의 일부분으로 투르비용 워크숍에서는 카루셀과 투르비용의 차이점을, 미니트 리피터 및 컴플리케이션 워크숍에서는 미니트 리피터의 작동 원리를 고배율 화면으로 상세하게 보여줬다. 미니트 리피터 파트에서는 공 스프링의 모양도 트렌드나 기술 발전에 따라 바뀐다는 설명이 뒤따랐다. 고정판의 양옆으로 뻗어나가는 옛 방식에 비해 한 방향으로 길게 뻗어나가는 최근의 방식이 더 튼튼하고 울림도 좋기 때문이다. 무엇보다 재미있는 점은, 르 상티에 매뉴팩처가 겉보기에는 더 현대적인 시설인데도 그랜드 컴플리케이션의 최종 완성은 르 브라쉬 매뉴팩처에서 이루어진다는 것이다. 그랜드 컴플리케이션 모델을 예로 들면, 르 상티에 매뉴팩처에서 부품을 만든 후 르 브라쉬 매뉴팩처에서 조립한다. 블랑팡의 진정한 힘도 여기서 나온다. 첨단 기술로 무장한 르 상티에 매뉴팩처와 워치메이킹 유산을 수호한 르 브라쉬 매뉴팩처가 블랑팡의 영속성을 보장하는 두 개의 기둥임을 알게 되었다.

에나멜 페인팅에 쓰는 에나멜 가루와 완성한 다이얼들.

르 브라쉬 매뉴팩처에서 소싸움을 인그레이빙했다.

정교한 에나멜 페인팅이 돋보이는 빌르레 그랜드 데커레이션 에델바이스.

문의 블랑팡 02-3438-6268

게재호

55호(2018년 03/04월)

Editor

유현선

© Sigongsa 무단 전재 및 재배포 금지

All rights reserved. © by Ebner Media Group GmbH & Co. KG

태그

댓글0